10月12日(金)

「ごぶさた。元気?」

ある日、携帯にかかってきた一本の電話。全てはそこから始まった。

「どうも、ごぶさたしております」

相手は原宿に事務所を構えるデザイナーのS氏。一説には、この国じゃ「五本の指に入る」ともいわれる、超一流アートディレクターである。

「銀座でデザインオフィスやってる友達がいるんだけどさ、そいつが今、編集者探してるんだよ」

「へー」

「Pって会社なんだけど、キャノンとかキリンとか、わりと大手のクライアントのコマーシャルやってる会社でさ」

「わりとって----超大手じゃないですか」

「まあ、どうせコマーシャルだからな」

このS氏という人物、コマーシャルの仕事をすればバーバリーから直にポスターデザインのご氏名がかかるような御仁なのだが、本人は商業主義の仕事に嫌気がさしており、現在は写真集などのエディトリアルワークを中心に活動をなさっている。

「その会社が今度、編集部門を立ち上げるんだよ。クライアントからPR誌作ってくれってオファーが来ているらしくて、それで『誰かいい編集者知らない?』って、この間相談があったんだ」

「へー、じゃ誰か知り合いを紹介すればいいんですか?」

「うん、まあ......」

僕とS氏との出会いは一三年前、つまり僕がまだピカピカの編集者一年生だった頃にさかのぼる。当時、僕には偉大なる「三巨頭」の師匠がいらっしゃった。デザイナーS氏、コピーライターK氏、ライターH氏である。そしてこの天下の大御所三巨頭を束ねていたのが、A氏というコワモテの編集長で、新米編集者だった僕はそこで雑誌作りのイロハを徹底的に叩き込まれた。今の僕の技術や感覚は、間違いなくあの時代の経験が培ってくれた以外の何物でもない。

中でもS氏という方は、その物腰やライフスタイルも含めて、僕には尊敬と憧れの的だった。常に揺るぎない確信に満ちた言動をする人物である。

だがこの時ばかりは、電話の向こうで言葉を濁している。僕はわざと軽い口調で冗談めかし、

「僕じゃ駄目ですかね」

それは本当に冗談のつもりで口にした言葉だった。が、

「そう、この話を聞いた時、おれの頭に浮かんだのはお前なんだよ」

S氏は待ってましたとばかりの口ぶりで言った。それから、

「でもお前は今やってる雑誌で気心の知れた編集長とやりたいことをやってるわけだし、テルマもノリに乗ってるしさ、今さらヘッドハンティングってのも、どうなんだろうと思ってな」

詳しい話が今ひとつよく見えなかったので、とりあえず僕はそのPというデザインプロダクションの担当者に会いに行ってみることにした。

10月13日(土)

実は昨日は朝から広島で取材をしていた。終わってすぐに飛行機に乗り、機内で原稿を書き上げ、浜松町のラボで写真を現像し、編集部に戻ってラフレイアウトを作って、その足でデザイナーのところに行って打ち合わせ----というウルトラCをこなしているまさにその最中、S氏から受けた電話だった。

こういう案件は、何よりもタイミングが重要だ。すぐにアクションを起こさなければならない......それは重々承知しているのだが、疲労困憊のあまり昨日は深夜に帰宅しそのまま倒れ込むように眠ってしまった。

今朝パソコンを立ち上げたら、S氏からメール。

「電話で話した件、メールしてみてください。銀座にあるPって会社のAって奴です」

みじかっ!

「Pって会社のAって奴----?」

会社の概要も、相手の肩書きもわからない。デザイナーやプロデューサーという職種の方々に多いこういうフランクなノリは、丸呑みすると結構危ない。「全然オッケーだよ、超ラフなパーティだから」と言われてジーンズとスニーカーで行ったら、全員ドレスとタキシードのカクテルパーティでした、みたいな事態になりかねない。

何につけ調べてみないと気が済まないのは編集者の職業病。とりあえず僕はネット、会社四季報その他の手持ち資料で、Pという会社を調べることから始めた。同時に、知り合いのデザイナーや編集者を通じてのリサーチも開始した。

最初は、この業界の大半がそうであるように、スタッフ五、六人程度の小さなデザインオフィスだろうと思っていた。ところが、「......マジかよ」

調べを進めるうちに、P社の規模が思いのほか大きいことが判明。さらにS氏のメールにあった「Aって奴」の名前は、代表取締役副社長である。

同じ頃、あちこちに放っておいた「密偵」が、それぞれの情報を持って僕のもとに集まり始めていた。

「P社、知ってますよ〜。P出身のデザイナーさんたち何人か知っていますが、みなさんメチャメチャ優秀ですよ。っていうか別次元。K社の『Gの紅茶』(紅茶商品)の広告とか、キムタクが出てる『FM●』(パソコン)とかのデザインもPですよ。スゲー、スゲー、チョースゲー!」

「詳しくはわかりませんが、大手ですよね。電通や博報堂の仕事がほとんどらしいです」

こうした情報を整理すると、このP社、S氏が電話でおっしゃっていたような気楽なノリで行ったら、痛い目に遭いかねない会社っぽい。

とりあえず僕は折り目正しく礼節をわきまえたメールを、副社長A氏宛に送っておいた。

「初めてご連絡をさせていただきます。私は、●●という会社で雑誌の編集をしているKと申します。先般、○○のS様からA様のお話を伺いまして、不躾ながらご連絡をさせていただきました----」

10月15日(月)

P社のA氏より返信が届く。

「お会いする日程を調整して、後日再度ご連絡をします」

銀座と新富町にビルがあり、そのいずれかで、とのこと。へー、ビル二つも持ってんだ、やっぱでけーなー......新富町って、どこ?

10月22日(月)

一週間が過ぎ、いい加減忘れかけていた頃、A氏よりメール。会う前に履歴書と職務経歴書を送ってほしいとのこと。やはり手ぶらで「どうもどうも」とか言って会える空気ではなさそうである。

二年前、営業の仕事に嫌気がさして、他の出版社に売り込みに回っていた時期がある。二社から内定をもらって、揺れに揺れたのだが、結局思いとどまった。その時に作ったとっておきの職務経歴書がどこかに残っているはず。ええと、パソコンの中......ない。あ、外付けのハードディスクか。ない。そうそう、前に使っていたパソコン......ない! CDに焼いて----ぬわい! 結局一から作り直す。

自分のキャリアをコンパクトにわかりやすく伝え、かつ相手のハートをしっかり掴む----職務経歴書は、売り込みの際の第一関門だ。僕は四時間かけて、編集者としてのありったけの技術とセンスを注ぎ込んだ渾身の経歴書を完成させた。

折しもこの日は、以前同じ編集部で働いていたことのある転職の達人・U氏と、新丸ビルで会う約束をしていたので、効果的な経歴書の書き方などを指南してもらう。

10月24日(水)

履歴書と職務経歴書をP社に送る。封をする直前で気がつき、テルマを一冊同封。『T』(僕が担当している農業専門誌)でないところが自分でも笑ってしまうが、あれこれ書類を見せたり、興味のない専門誌を送るよりは、テルマという本一冊が何よりも雄弁にkosemurayasutoという人間を物語る。良くも悪くも、これは僕の分身みたいなメディアだ。怪訝な顔をされたり、鼻で笑われたり、受け入れられないなら、この縁もそこまでということで。

それにしても、何だか就職活動じみてきたな......。

10月31日(水)

広島県安芸高田市にて神楽取材。中国山地を車で走っていると、携帯に見知らぬ着信。P社副社長A氏からだった。挨拶もそこそこに、スケジュールを調整して、11月2日に会う約束となる。突然の電話にやや狼狽したものの、地図をあらかじめメールで送ってもらうことだけは忘れずに伝える。何せ致命的な方向音痴なもので。

11月2日(金)

そして面接当日。最近はオフィシャルなインタビューがある時以外スーツなど着たためしがない。そのため出社するなり「どうしたんです?」といちいち訊かれる。「総会屋みたいですね」とか。とりあえず、「舞踏会があるので」と返しておく。

折しも、入稿前のピーク時期。午前中に原稿を二本書き上げ、午後ラフデザインを仕上げ、夕方青山一丁目でデザイン打ち合わせ。息つく暇もないとはこのことだ。ヤバい、間に合わんっ。

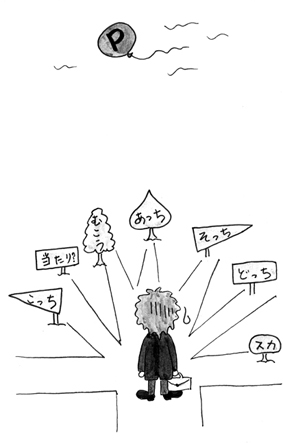

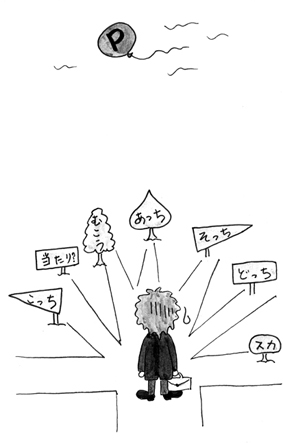

新橋16時、ギリギリセーフ。地図によればP社は新橋駅から徒歩10分。約束は17時。じゃあ16時50分でいいじゃないかって? チッチッチ、「触覚の折れた虫なみ」といわれる僕の方向感覚を甘く見ちゃいけない。絶対に迷うのだ。二〇〇%確実。

だけど今日は大丈夫。まだ一時間もあるし、送ってもらった地図を見れば一目瞭然......って、全然わかんね! 見上げれば高層ビルだらけで、目印も方角も皆目見当がつかない。焦る。夢遊病者のごとく駅の周辺を徘徊すること二〇分。結局交番に駆け込んだ。アヒル(制服警官)に教えられた通りに進み、それでも三〇分くらいかかってようやく見つけた。でーんとそびえる電通ビルの真ん前に、P社銀座オフィス。

役員室は9階。一フロア下のトイレに入り(同じフロアだとばったり遭遇しかねない)、持参したネクタイを締めて髪を整え、書類の確認、笑顔のチェック。

非常階段で9階に上がり、内線電話で恐る恐るA氏を呼び出すと、中から五〇?六〇代と思しきおじさんが出てきた。トレーナーに穴のあいたジーンズ、ボサボサ頭に口ひげで、人の良さそうな笑顔を浮かべ「ああ、どうも、Aです」----副社長である、たぶん。

会議室に通され、共通の知人であるS氏に関する話題を二、三かわした後、A氏はおもむろに会社のパンフレットを広げた。

「うちのこと、知らないでしょ? とりあえずこんな仕事をしている会社なんだよね」

クライアント向けのプレゼン資料と思しき会社概要のパンフをめくりつつ、A氏が説明を始めた。キャノン、キリン、ヤマハ、モスバーガー、ブリジストン、宝くじ----誰もがどこかで一度は見たことのあるポスターやCMがズラリと居並ぶ。そのデザインは極めてハイクォリティ、仕事のスケールも、こちらが尻込みしそうなほどでかい。

「それでね......」

A氏は僕の戸惑いをよそに、どんどん話を進めていく。がんばれオレ、ついてけ!

「これなんです」

そう言ってA氏がキャビネから取り出してきたのは、某カメラメーカーC社が出している写真雑誌だった。

「実はC社がこの雑誌をリニューアルしたいということで、その制作をやらないか、という話が、代理店を通してうちに来ているんですよ」

オールカラー約70Pの写真雑誌なのだが、構成、デザイン、文章----どれをとっても凡庸だ。正直ダサい。日本のトップ企業のPR誌とはとても思えない。

「どう思う?」と聞かれて、僕は素直にそう告げた。それから思いつくままに、改善点を列挙した。同時に、その雑誌が抱えているジレンマも一目瞭然だったので、リニューアルするにしてもその部分は最大限注意しなければならないだろうということを指摘した。

A氏はいちいち頷きながら、

「うちはさ、デザイナーやコピーライターはたくさんいるんだけど、雑誌の編集をできる人がいないんだよね。そこで、写真やカメラのことにある程度詳しくて、きちんと写真を見る力のある編集者を捜していて、Sに誰か知らない? って聞いたら、それならうってつけの人がいるってことで、あなたを紹介してもらったんです。どうかな、ぜひお願いしたいんだけど----」

妙な雲行きだ。こちらが売り込む立場だと思っていたら、逆に頭を下げられている。僕は今ひとつ状況が飲み込めず、

「具体的に、僕はどういう形で関わればいいんでしょう?」と訊ねた。

「とりあえず社内に新しく編集部門を立ち上げて、チーフエディター、アートディレクター、編集ライター、デザイナー、アシスタントの常駐体制を作ろうと思っているんですよ。あなたにはチーフエディター、つまりプロデューサーというかな、要するに編集長をやってほしいんです」

話が一気に急展開していくのが、この瞬間はっきりと感じられた。

「今後の進め方として、まずうちの社長や他の取締役と相談をしてから、D社(広告代理店)、C社(クライアント)の担当者にも会ってほしいと思います」とA氏。

僕が一番気になっていたのは、リニューアルの時期だった。常識的に考えれば、1月号か4月号。すでに1月号は不可能だ。4月号にしたって準備期間は4か月----ギリギリである。さらにいくつかの点を確認し、一時間の面談はあっという間に終了。

帰りがけ、「ああゴメン、名刺交換もしてなかったね。何か初めて会ったような感じがしないんだよね」と言って、A氏が名刺を取り出した。僕も舞い上がっていたせいか、すっかり忘れていた。今さらながらお互いに名刺交換をし、A氏に見送られて、銀座ビルを後にした。

サラリーマンが行き交う夜の新橋を歩きながら、事態の方向性がまだうまくつかめずにいた。それをいうなら、駅の方向性も。

帰り際にちらっと見たA氏の机の上には、僕が送っておいたテルマの最新号が、そういえば開きっぱなしのまま置かれていた。

11月7日(水)

取材で岐阜県に向かうローカル線の車中。岐阜といえば合掌造り、下呂温泉、飛騨牛、赤かぶ漬けなど、お楽しみが目白押し。今夜は温泉に浸かり、飛騨牛三昧ウッシッシ----と、一人ご満悦でJR高山線に揺られているところに、携帯が鳴る。

「P社のAですけど」

当然といえば当然だが、電話というのはどうしてこう、いつも唐突なんだ。

「急な話で申し訳ないんだけど、明日時間取れる?」

本当に急だ。広告代理店・D社の担当者にぜひ会ってほしいのだとA氏。

「今、岐阜なんですけど......」

「えっ、そうなの!?」

先週言っておいたじゃん! まぁしかしこういうことで大切なのは、何よりも時機だ。タイミングを失することが致命的になりかねない。下呂温泉、合掌造り、陣屋の朝市が目の前から遠ざかっていくのが見えるようだ。飛騨牛----。

「わかりました、伺います」

取材を済ませ、この日はそそくさ日帰りとなった。

11月8日(木)

約束は一七時。二度目の銀座ビルである。今回はさすがに道に迷わないだろうと思ったが、お約束通り迷う。それでも一五分前に到着。気を落ち着かせようと近くのカフェでエスプレッソを頼んだ途端、携帯。慌てて出るとA氏から。先方はすでに到着済みとのこと。

今回は外で会いましょうと言われ、珈琲を一口だけ飲んで勘定を済ませたところに、A氏の秘書と思しき女性が迎えに来た。

「近くの和菓子屋の二階でお待ちしております」

何だか料亭の会合みたいだ。

「靴下穴あいてなかったかな......」思わず呟くと、

「あ、大丈夫です、靴のまま上がれますから」秘書失笑。

高級感漂う和菓子店の二階の喫茶室。店内の一番奥にA氏、そしてその隣に恰幅のよいスーツ姿の男性がいた。その風貌、その所作を一目見て、僕は合点した。

本当の面接は、今日なのだ。

剛気な「やり手」ムードを全身から発散させているその男性と名刺交換をすると、大手広告代理店D社の、何と局長である。

正直、油断していた。前回の面談で完全に調子が狂ってしまった。心の準備が全くできていない。......後の祭りだが。

とりあえず、「念のため」に持参した記事のスクラップを開いて、プレゼンを始めた。『IのH』や『CJ』(僕が担当している雑誌)、それから他社のビジネス誌や情報誌など、これまで僕が作った記事をダイジェストにまとめたスクラップである。

ミスターDは特に興味もなさそうな顔で聞き流していた。この手の場面は、営業時代さんざん経験しているので免疫ができているものの、何度やられても気持ちの良いものではない。それでも定石通りのプレゼンをひと通り済ませたところで、ふとミスターDが手を伸ばした。テーブルの上にある一冊の本を取る。

「これ、誰が撮ったの?」

その表紙には、夜の城崎温泉の写真が載っていた。テルマだ。あらかじめA氏が資料として持ってきてくれていたようだ。

「僕です」

「へー、カメラマンなの?」

だから編集者だっつってんだろ! 僕はにこやかな笑顔を保ったまま、自分が編集者兼ライターであり、写真も撮れるし、レイアウトもできる----ということを再度説明した。

「これ、どこで作ってんの?」

テルマをパラパラとめくりながら、ミスターDが訊ねる。

「うちの事務所で」

「へー、スタッフ何人くらい?」

「いや、まあ、一人なんですけど」

「一人!? デザインは?」

「表紙周りだけデザイナーさんにやっていただいて、あとは全部自分で......」

「印刷や製本は?」

「それも一人で」

「年に何冊くらい?」

「12冊」

「毎月!? ......キミ、普段仕事してるんだよね?」

「そりゃもう一生懸命」

椅子の背もたれに体を預けていたミスターDが、いつの間にかテーブルに身を乗りだしていた。どうしてテルマを作り始めたのか、誌名の由来は、コンセプトは、読者数、毎月の制作工程など、細かな質問が次々に投げかけられる。僕は饒舌になり過ぎないよう注意しながら、一つ一つ丁寧に返答した。

A氏が口を挟む。

「コセムラさんを紹介してくれたSというアートディレクターは私の古い友人なんですが、彼もコセムラさんのことは仕事がものすごくできる人だと、太鼓判を押していました」

「そうだろうねえ.....これ見ればわかるよ」

ミスターDはためつすがめつテルマを眺め回して呟いた。

それから、例のクライアントが発行している写真雑誌を取り出すと、早口で言った。

「C社からの依頼を受け、弊社で今、総力を挙げて編集者を探しているところです。最終的にまだどうなるかわかりませんが、あなたも候補の一人として、社に持ち帰って検討させてもらいます」

ようやく見えた。最終的な判断はもちろんクライアントが下すのだろうが、実質的にこのプロジェクトを仕切っているのはD社なのだ。この国を裏で牛耳っている広告代理店が「総力を挙げて編集者を探す」といったら、それはもう、ものすごいレベルでの探索を意味する。大手出版社の華々しいキャリアを持つ花形編集者たちを片っ端からハンティングしていることを示す。

僕はそれを聞いて、何となく力が抜けてしまった。

「わかりました。どうぞよろしくお願いします」

席を立ち、頭を下げ、二人を残して店を出た。

出た途端、方角がわからなくなった。周囲をキョロキョロ見渡している時、つい今しがた珈琲を頼んだのが自分だけだったことに、気がついた。彼らがあの場所で面接をする相手が、果たして自分で何人目だったのだろうと、そこで初めて思い至った

〈つづく〉

(2008年1月1日発行『TALEMARKETvol.52』より)

|